|

au sommaire de ce numéro 15 : |

| ||

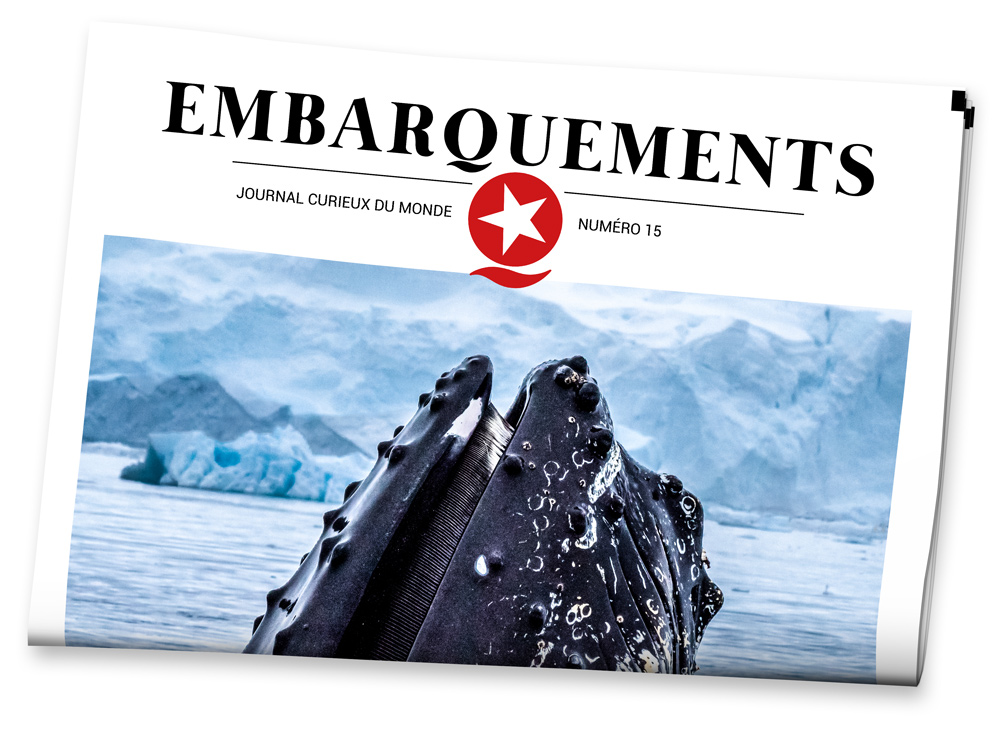

« Croisière », le mot est lâché, et a mauvaise presse. Étymologiquement parlant (une discipline que j'affectionne), ce terme désigne depuis 1906 un « voyage d'études ou touristique ». « Touriste », un autre mot devenu péjoratif dans la langue de Molière. Il est pourtant un emprunt à l'anglais tourist, lui-même dérivé du mot français « tour » signifiant depuis le XVIIe siècle le « voyage, circuit au cours duquel on visite différents endroits ». À ses débuts en France, un « touriste » désigne un voyageur… britannique, qui s'adonne à un voyage d'agrément en parfait oisif. D'emblée, le touriste paresseux s'oppose donc au valeureux travailleur. Et dire que le tourisme est devenu au fil du temps une industrie florissante dans notre pays. Des littoraux ont été bétonnés, des montagnes ont été remodelées, des sites historiques muséifiés… pour le pire et le meilleur des congés payés. Rappelons qu'en 2022, 93 millions de visiteurs étrangers ont rapporté 58 milliards d'euros à notre économie, nous classant à la deuxième place en termes de revenus derrière l'Espagne (selon Atout France et l'Insee). En 2023, cet afflux s'élevait même à 98 millions. Revenons cependant à nos icebergs et à ma « croisière-expédition » à l'heure où le tourisme dans des milieux extrêmes et peu fréquentés interroge légitimement. « Le Groenland attire de plus en plus de touristes, désireux d'observer son paysage glacé avant sa disparition. L'essor de ce "tourisme de la dernière chance" contribue pourtant au réchauffement climatique », estime pour sa part le mensuel GEO. L'île, majoritairement recouverte de glace (à plus de 80 %), a en effet attiré plus de 50 000 personnes en 2021, soit presque autant que sa population à l'année. La journaliste n'a heureusement pas manqué de souligner que « le tourisme est une aubaine pour l'emploi local » et une ressource « non négligeable dans un territoire qui dépend de la pêche et des subventions de Copenhague », son autorité de tutelle. Économie, écologie, préservation, valorisation, là est évidemment un point d'équilibre à trouver pour les Groenlandais. Loin de participer à l'artificialisation du monde ou au tourisme de masse, je suis de ceux qui pensent qu'un tourisme raisonnable et raisonné peut en effet autant valoriser que protéger un écosystème. Le commentaire d'une amie m'a d'ailleurs éclairé l'été dernier : « Tu es à Ittoqqortoormiit ? Attention aux camps de chasse aux narvals, j'ai dit à mon ami Hejlmer que je relayerai son avertissement ». Hejlmer Hammeken est l'un des chasseurs les plus réputés et les plus aguerris de ce village cher à Vincent Hilaire (cf. page 20). Une perle du Scoresbysund, le plus grand fjord du monde sis sur la côte orientale du Groenland. En été, Hejlmer et ses pairs aiment à chasser le narval (ou « licorne des mers ») sans être dérangés, et c'est compréhensible. Une chasse millénaire au caractère d'ailleurs sacré dans la mythologie inuite, soit dit en passant ! Leur activité est encadrée, tout comme celle désormais des croisiéristes de passage. Une nouvelle loi a en effet été entérinée en août dernier par le « Ministère du transport, des minerais et de l'égalité » groenlandais afin de limiter les zones de navigation des navires de croisières, imitant les réglementations drastiques des « voisins » que sont l'Islande et le Svalbard (Norvège). Faut-il y voir les conséquences de l'échouage d'un navire de croisière, l'été précédent, dans un fjord reculé plus au nord-est du Groenland ? Oui selon toute logique. Une « fortune de mer » qui n'avait heureusement provoqué ni morts, ni blessés, ni pollution. Cette décision pleine de bon sens vise à diminuer les risques de pollution ou d'affluence massive, et ainsi limiter les impacts humains. Les esprits les plus cartésiens ne peuvent que s'en féliciter. Les plus curieux seront en revanche étonnés d'apprendre que le Parc national du nord-est du Groenland (zone de l'échouement du navire l'an dernier) est dorénavant essentiellement réservé aux activités… militaires et minières. Un nouveau paradoxe, et une autre histoire à vous développer les mois prochains. Le monde des glaces est décidément révélateur de bien des maux de notre planète. Pour l'heure, belles fêtes de fin d'année à vous et à vos proches ! Restons forts, Stéphane Dugast

* Une « ligne de foi » est une ligne matérialisée sur la couronne d'un compas de navigation pour représenter l'axe longitudinal du navire, ou de l'aéronef. L'angle que forme cette ligne avec la direction du nord (indiquée par le compas) correspond au « cap compas » suivi par le mobile. |

à lire en page 2 du journal Embarquements n°15 en savoir plus : azimutetcie.fr |

à lire en page 3 du journal Embarquements n°15 |

à lire en page 4 du journal Embarquements n°15 à lire également : La Marche aux étoiles, d'Olivier Bleys, éditions Actes Sud, 2025 en savoir plus : olivierbleys.com | actes-sud.fr |

à lire en page 6 du journal Embarquements n°15 en savoir plus : fabien-bastide.fr | transboreal.fr |

à lire en page 7 du journal Embarquements n°15 en savoir plus : librairiegeosphere.com |

à lire en page 8 du journal Embarquements n°15 en savoir plus : vincenteschmann.com | antoinemerlet.com | nicolasmathys.com | guillaumepetermann.com |

|

C'était en février 2024. J'embarquais pendant 6 semaines à bord d'Exploris One, un navire de croisières-expéditions dont je devais photographier les activités. C'est une jeune compagnie qui s'appelle Exploris, avec laquelle j'ai collaboré en Antarctique. Ce jour-là, on était à Charlotte Bay, au nord de la péninsule. Plusieurs zodiacs avaient été mis à l'eau pour emmener les passagers à proximité des glaciers afin d'observer la faune locale. Moi, je partageais une embarcation avec deux biologistes : une ornithologue et le pilote, lui-même spécialiste des cétacés. Les zodiacs se sont rapidement dispersés, et chacun d'entre nous à pu profiter du paysage en silence. Un vrai privilège ! Ces eaux glacées sont fréquentées durant l'été austral par les baleines à bosse qui viennent se nourrir. Nous les apercevions déjà depuis le pont du bateau, et nous avons pris le temps de nous en approcher. Évidemment, tout cela se passe dans le cadre des directives établies par l'IAATO, l'Association internationale des tours-opérateurs en Antarctique, afin de minimiser les perturbations et d'assurer la sécurité tant des animaux que des observateurs. Ces directives incluent, entre autres, de respecter une approche graduelle des baleines, de réduire la vitesse de l'embarcation à 5 nœuds, et de maintenir une distance d'au moins 100 mètres avec elles. J'avais pris deux boîtiers : un 24-70mm monté sur un Nikon Z6, et un 200-500mm sur un D810. Ce zoom a été conçu pour l'observation des oiseaux. Il n'ouvre qu'à f/5.6 mais en pleine lumière c'est largement suffisant. D'ailleurs ce jour-là, il faisait beau temps, la mer était calme, et j'ai pu prendre cette image au 500mm sans contrainte technique. Avant d'approcher les animaux, des guides naturalistes nous aident à décrypter ce que l'on va voir. Les conférences se succèdent à bord d'Exploris One pour nous expliquer comment fonctionne le milieu naturel, la formation des glaces, l'adaptation des espèces, le rôle du krill dans la chaîne alimentaire, l'importance des aires protégées, etc. Et ce que l'on voit sur cette image, c'est une baleine à bosse qui se gorge de zooplancton au terme d'une chasse très sophistiquée : le bubble net. Plusieurs individus se coordonnent pour nager en spirale depuis les profondeurs. Les baleines remontent dans la colonne d'eau en émettant d'innombrables bulles d'air, une sorte de rideau qui effarouche, encercle et rassemble les petits crustacés. Depuis le zodiac, j'ai vu ces bulles éclater méthodiquement avant que les baleines n'ouvrent leur gueule pour engloutir l'eau. Et tout ça dans le calme, comme une valse puissante et gracieuse à la fois. A priori non. Le moteur était coupé, et nous nous laissions dériver au milieu des icebergs pendant près de deux heures. Çà et là, la respiration des baleines formait des jets d'air s'élevant au-dessus de l'eau en petits nuages de vapeur éphémères. Ces souffles puissants venaient régulièrement briser la quiétude des lieux. Dans cet envoûtement, un groupe de trois-quatre baleines a même fini par se rapprocher de nous. L'une d'elles nous a bien regardé, son œil émergeant de l'eau cristalline pendant quelques secondes. Et puis, y'en a une qui est passée sous le zodiac. J'en frissonne encore ! Bon… dans ces cas-là, y'a rien à faire. Surtout ne pas rallumer le moteur. Je dois avoir des vidéos de ça… attends, je vais voir sur mes disques durs… (…) Tiens regarde, je te les ai envoyées sur ta boîte mail. En revanche, je t'ai raconté n'importe quoi. Il neigeait ce jour-là ! C'est fou, dans mes souvenirs, il faisait grand soleil ! L'émerveillement sans doute. En tant que photojournaliste, je veux témoigner de la complexité du monde. Certaines de mes images racontent la beauté des écosystèmes, et cela encourage à les préserver. Mais paradoxalement, cela donne aussi envie aux gens d'y aller, et ce, d'autant que les endroits reculés sont de plus en plus accessibles. On assiste, et j'y participe, à une boulimie de milieux extrêmes. On n'a d'ailleurs jamais vu autant d'expéditions scientifiques parcourir le monde. Et il y a un public pour ça. National Geographic n'est-il pas majoritairement détenu par la Walt Disney Company ? En naviguant en Antarctique avec la compagnie Exploris, j'ai vu les passagers s'émouvoir, et rentrer en France plus instruits et sensibilisés que jamais sur la question environnementale. Alors que faire ? Durcir les quotas de visite ? Augmenter les prix ? Dans tous les cas, il ne faut pas mettre tous les croisiéristes dans le même panier. Je souhaite me pencher sur la confrontation des espèces protégées avec les communautés humaines qui vivent à proximité. Parfois les rapports de force s'inversent, ce qui ne manque jamais d'envenimer les débats. On peut le constater avec les « espèces parapluies » que sont par exemple l'éléphant d'Asie, le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest ou le loup. À chaque fois, la cohabitation est selon moi le maître-mot. Tout cela me guide dans mes travaux au sein de cette nature qui me passionne tant, comme, je l'espère, les lecteurs du journal Embarquements ! propos recueillis par Julien Pannetier

|

|

à lire en page 14 du journal Embarquements n°15 en savoir plus : jbcharcot.fr |

à lire en page 16 du journal Embarquements n°15 à lire également : Rolwaling, de Marjolaine Édouard et Matthieu Alexandre, éditions Complicités, 2025 en savoir plus : youtube.com | editions-complicites.fr |

à lire en page 18 du journal Embarquements n°15 à lire également : Kukum, de Michel Jean, éditions Libre Expression, 2019, réédité chez Points en 2022 en savoir plus : editionspoints.com | radio-canada.ca |

à lire en page 20 du journal Embarquements n°15 en savoir plus : greenlandia.org |

| ||

|

Au départ, il y avait la mer Méditerranée. J'ai grandi à Marseille où j'ai bénéficié d'une transmission familiale par la parole et les actes, précieuse car pas donnée à tout le monde. Dans cette famille, du côté de ma mère, tous étaient animés et liés à la mer par passion, vocation, hobby. Avec mon père journaliste, j'apprends à aimer les récits, les rencontres, le mouvement, le voyage. Construire des récits sur les aventures maritimes avec des images me paraît vite être un graal logique. Mon graal. Assez vite, tout s'assemble. La photographie découverte grâce à mon père m'inspire et les récits de mer construits avec une caméra m'attirent. Je serai journaliste reporter d'images, pour et sur la mer, et loin, très loin si possible… Tout est clair, oui ! Mais comment ? Bercé par l'émission Thalassa et la série documentaire Le Monde de Cousteau, je rêve déjà de grandes explorations iodées et du monde du silence. Je frappe aux portes de la télévision et je suis embauché par FR3 en 1999. Au sein des rédactions régionales, je commence un quasi-tour de l'Hexagone. Partout, je développe encore ma connaissance maritime et me passionne aussi pour l'agriculture, l'élevage, la vie dans les campagnes et l'économie rurale. La terre, la mer et le rapport des humains à leur environnement, aux éléments… Pendant mon temps libre, je navigue le plus souvent possible. En régate ou en croisière, en cabotage puis en transat, le goût du large et des navigations au long cours m'enivrent de bonheur avec ce sentiment de liberté si particulier. C'est là, lors de ma première transat, que je découvre aussi la gestion d'un équipage, les contraintes financières, le partage avec des classes aux escales et la solidarité des gens de mer. En 2007, je pars pour la première fois en Arctique à bord de la goélette Tara, en tant que correspondant d'expédition. Les images, le reportage, l'aventure maritime et polaire… je suis à ma place ! Ce premier hivernage sur la banquise sera pour moi un éblouissement absolu. De photos en papier, de reportages en direct, je rends aussi compte du changement climatique. C'est le début de ma deuxième tranche de vie professionnelle, qui continue encore aujourd'hui. Après mon retour en France de celle qui restera l'une des grandes aventures de ma vie, l'envie de retourner en expédition scientifique dans l'autre pôle, au sud, me taraude. Trois ans plus tard, une expédition en Antarctique s'offre à moi. Pendant dix ans avec le voilier Tara, à accompagner des scientifiques dans leurs recherches, je découvre aussi des communautés humaines vivant aux confins du monde, connectées à la nature pour leur survie, mais confrontées au changement climatique. C'est d'ailleurs en rencontrant les peuples inuits des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut au Canada, puis de la côte ouest du Groenland, que l'idée de Greenlandia m'est venue. Moins d'un an plus tard, en décembre 2014, je me lançais dans cette initiative climatique, un pari fou ! Une idée assez simple sur le papier, mais ô combien difficile à concrétiser : porter la parole d'une communauté arctique, en première ligne du changement climatique, pour produire avec elle, grâce à ses savoirs, de nouvelles connaissances scientifiques. Il s'agit aussi d'éduquer et de sensibiliser autrement la jeunesse à cette crise planétaire, de produire et de garder des documents des bouleversements en cours. Inutile de dire qu'au retour de notre troisième expédition maritime scientifique et documentaire dans le Scoresby Fjord l'été dernier – notre dixième expédition au total en dix ans sur place – c'est avec une immense satisfaction que notre équipe de 10 personnes s'apprête à célébrer cette première décennie. Aujourd'hui Greenlandia va bien au-delà de son objectif initial. Trois documentaires majeurs ont déjà été produits, dont un bientôt sur Arte. Dix premières publications scientifiques sont prévues en 2025 sur l'impact du changement climatique sur cet écosystème du Scoresby Fjord. Un dispositif pédagogique unique, construit lors de chacune de nos missions sur place et un kit pédagogique très opérationnel, font désormais de Greenlandia « une initiative climatique polaire française, utile, unique et éthique », comme j'aime à le répéter ! Mais il y a surtout, à travers cette relation privilégiée que nous entretenons avec la communauté polaire d'Ittoqqortoormiit, l'incarnation des valeurs que notre équipe souhaite voir éclore face à cette crise environnementale, auprès de nos congénères : adaptation, résilience, tolérance et solidarité ». Vincent Hilaire

|